L’Italia, un pozzo senza fondo [INTERVISTA]

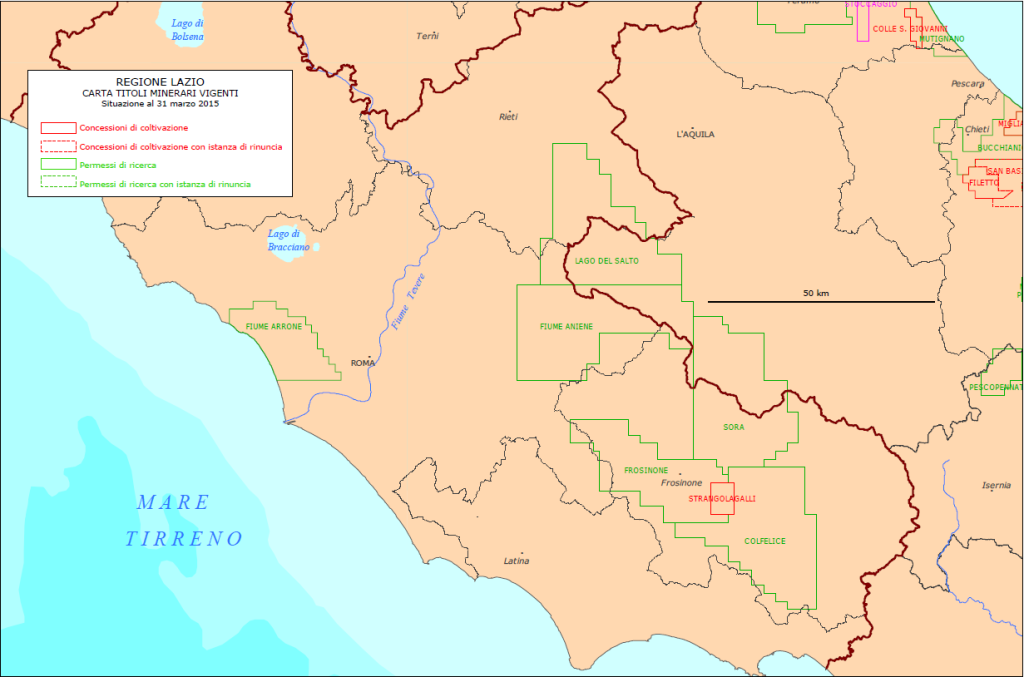

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della questione della trivellazione delle regioni adriatiche che in questo periodo sta dando vita ad agguerriti comitati di protesta. Abbiamo citato i comitati NoOmbrina e TrivelleZero – Marche perché sono tra i più attivi in questo momento e perché si occupano dei casi più emblematici in atto. Ma l’Abruzzo e le Marche non sono le uniche regioni interessate dal fenomeno delle trivellazioni. Nel Lazio, sono vigenti cinque permessi di ricerca di siti idonei all’estrazione di idrocarburi, di cui uno solo è tutt’oggi “attivo”. Il sito in questione è denominato “Colfelice” e si trova quasi completamente nella provincia di Frosinone. Titolare di questa ricerca è per il 75% la Pentex Italia che avrà tempo fino al 2017 per cercare la presenza di giacimenti nel sottosuolo. Tutte le altre concessioni del Lazio sono scadute già nel 2008, dopo 10 anni dall’autorizzazione e senza aver trovato nulla, ma sono state semplicemente sospese, per un motivo o per un altro. Il fatto di avere delle concessioni di ricerca attive, permette alle aziende titolari di inserirle nel proprio curriculum di attività in svolgimento, conferendosi una credibilità che in realtà non hanno, non operando attivamente in queste ricerche. I privati speculano così sulle concessioni, tenendole congelate e non rispettando la legge che prevede il decadimento dei permessi alla loro scadenza.

L’unico pozzo produttivo del Lazio è quello di Strangolagalli, sempre di proprietà della Pentex Italia, che si trova in provincia di Frosinone. Strangolagalli si è esaurito nel 2014 dopo che la Pentex vi ha prodotto 38.890 tonnellate di olio greggio in 36 anni senza dover versare nemmeno un euro di royalty.

L’unico pozzo produttivo del Lazio è quello di Strangolagalli, sempre di proprietà della Pentex Italia, che si trova in provincia di Frosinone. Strangolagalli si è esaurito nel 2014 dopo che la Pentex vi ha prodotto 38.890 tonnellate di olio greggio in 36 anni senza dover versare nemmeno un euro di royalty.

Per approfondire meglio l’argomento, abbiamo fatto qualche domanda a Augusto De Sanctis, consulente ambientale e coordinatore del forum abruzzese dei movimenti per l’acqua.

Qual è il processo che porta alla concessione di un territorio per la trivellazione e come si inseriscono questi progetti in un ambito nazionale?

Un vero e proprio Piano Nazionale di concessione di zone di ricerca non esiste. In Italia il procedimento parte interamente per iniziativa di aziende private che chiedono di effettuare ricerche su una determinata area di terraferma. Lo Stato richiede a questo punto una serie di elaborati e un programma di ricerca alla società richiedente e bandisce un appalto per la gestione di quell’area. Passato un po’ di tempo, durante il quale solitamente nessuno si presenta a concorrere nell’appalto, la società richiedente ottiene il via al programma di ricerca da parte del Ministero dello sviluppo economico (l’UNMIG – Ufficio Nazionale per gli Idrocarburi e le Georisorse). A questo punto interviene il Ministero dei beni ambientali per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) che dopo lo Sblocca Italia per i siti in terraferma è diventata di competenza nazionale. Per i titoli minerari in terraferma è necessaria anche un’intesa con le regioni interessate alla ricerca. Ottenuto ciò, l’UNMIG rilascia il permesso di ricerca. In una prima fase tale ricerca avviene, di solito, con una prospezione e senza perforazione di pozzi, ovvero con delle linee sismiche: si creano delle vibrazioni, solitamente con piccole cariche fatte esplodere in superficie, e tramite il riverbero delle onde così create si cerca di capire se nel sottosuolo c’è o meno presenza di sacche di idrocarburi. Se queste sacche vengono trovate, si procede con un pozzo esplorativo e si cerca di arrivare al bacino e capire di quale idrocarburo si tratta (olio o metano), la sua qualità e se il giacimento è o meno sfruttabile. Se lo sfruttamento è possibile, l’UNMIG riconosce il permesso di estrazione alla società. Un dato interessante è che in Italia, l’ultimo giacimento individuato, in mare, è stato Ombrina nel 2008.

Perché si dice che lo Sblocca Italia ha agevolato lo sfruttamento minerario del nostro territorio?

Perché con questo provvedimento è stato inserito il “titolo concessorio unico”, unendo permesso di ricerca e concessione di coltivazione. Questo non solo accorcia i tempi ma cambia concettualmente l’iter di approvazione di un progetto di sfruttamento. Prima, se la ricerca dava buoni frutti, lo Stato poteva espropriare i terreni interessati e darli in concessione alla società di sfruttamento. Ora, unendo permesso di ricerca e concessione, lo Stato concede enormi aree a privati, con vincolo di ordinare l’esproprio senza sapere se sottoterra c’è o no qualcosa.

Perché con questo provvedimento è stato inserito il “titolo concessorio unico”, unendo permesso di ricerca e concessione di coltivazione. Questo non solo accorcia i tempi ma cambia concettualmente l’iter di approvazione di un progetto di sfruttamento. Prima, se la ricerca dava buoni frutti, lo Stato poteva espropriare i terreni interessati e darli in concessione alla società di sfruttamento. Ora, unendo permesso di ricerca e concessione, lo Stato concede enormi aree a privati, con vincolo di ordinare l’esproprio senza sapere se sottoterra c’è o no qualcosa.

Per quanto riguarda i le concessioni sulla terraferma, quali sono i rischi legati alla ricerca e all’estrazione di idrocarburi?

I rischi sono molti. Partendo da quelli legati all’inquinamento. Partendo dagli incidenti con rilascio di idrocarburi che non riguardano solo il pozzo in se ma anche gli oleodotti; il trasporto su gomma se l’oleodotto non è presente; lo stoccaggio nel sottosuolo nel caso del metano o nei vecchi giacimenti. Senza contare tutto ciò che riguarda il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti legati alla produzione di idrocarburi: solo scavare un pozzo porta alla produzione di 2.000-3.000 tonnellate di rifiuti. La produzione di idrocarburi solitamente comporta anche l’estrazione di molta acqua “sporca” che va trattata e, nella maggior parte dei casi, i petrolieri chiedono di poterla reimmettere nel sottosuolo, rischiando così di inquinare ulteriormente le falde acquifere e il terreno stesso. Questa industria è per sua natura inquinante. Poi vi sono rischi legati alla lavorazione vera e propria, come il fenomeno del blow-out, ovvero la risalita incontrollata di fluidi in pressione dal sottosuolo, che può causare l’esplosione della testa-pozzo con la ricaduta di materiale per centinaia di ettari nel territorio circostante. Un caso del genere accadde nel 1994 a Trecate, nel novarese, dove saltò un pozzo di petrolio causando una pioggia di olio che durò tre giorni e inquinò ettari ed ettari di campi circostanti. Una ricerca scientifica americana del 2014 dimostra la facilità con cui i pozzi convenzionali possono perdere petrolio in falda (30-40 metri di profondità). Si è recentemente scoperto che in Norvegia, il 10% dei pozzi aveva perdite in falda e in California erano addirittura il 60%. Questo perché il cemento con cui sono fatti i pozzi non è eterno: soprattutto nel sottosuolo è sottoposto a pressione e vibrazioni, eventi sismici anche di lieve entità ma che nel corso dei decenni di vita di un pozzo di petrolio possono danneggiarlo. Anche per scavare un pozzo, vengono utilizzati ‘fanghi di perforazione’ che i petrolieri stessi, nelle schede tecniche di questi materiali, definiscono nocivi per gli ambienti acquatici. A Novara, l’ENI, vuole perforare in piena zona di ricarica delle falde acquifere della città, l’unica ricarica per altro. Non sia mai quel progetto dovesse essere realizzato, inquinerebbe quella falda e a Novara dovranno abbeverarsi dalle auto-botti. In Italia sono censiti 7200 pozzi, di cui attualmente sono utilizzati 500/600, gli altri sono tutti abbandonati. Si è scoperto che i pozzi abbandonati continuano a perdere metano nell’atmosfera perché non c’è ad oggi un modo certo per ‘tappare’ i pozzi. Il metano è un gas clima-alternate 20/30 volte peggiore della CO2. Altro problema, poco noto, è la questione radioattività. Per studiare i pozzi, le aziende usano molto spesso sonde radioattive per registrare i dati del pozzo. Capita che queste sonde si incastrino o si perdano nel pozzo e vengono così abbandonate. In America se ne sono perse un centinaio in venti anni. In Italia mancano completamente questi dati che non vengono divulgati, anche se sappiamo per certo che sono state utilizzate nei nostri pozzi. Sempre parlando di radioattività, nell’attività di scavo si possono estrarre delle brine radioattive presenti naturalmente nel sottosuolo causandone una concentrazione artificiale: anche l’acqua di scarto che viene prodotta può essere radioattiva. In Italia abbiamo solo un sito, a Cercemaggiore in Molise, in un’area di pochi ettari che è recintata e segnalata come zona radioattiva. Non si sa cosa sia successo ma probabilmente la Montedison (titolare del vecchio pozzo dismesso nel ‘90) utilizzò il sito per reimmettere acqua contaminata. In ultimo c’è la questione del legame tra attività sismica ed estrazione di idrocarburi e reiniezione di acque. Non c’è solo il rischio passivo legato ai terremoti naturali che possono scatenarsi nei pressi di un pozzo o di un oleodotto ma esiste anche il problema della sismicità indotta. Il caso più eclatante è quello di Groningen, in Olanda, dove si è estratto metano per 50 anni e improvvisamente il suolo circostante ha iniziato ad abbassarsi di circa 30cm scatenando terremoti lievi ma molto superficiali che hanno causato 30 miliardi di danni. La subsidenza è un fenomeno che impiega anche decenni ad assestarsi e non riguarda solo l’innesco di terremoti ma anche l’abbassamento di terreno, ad esempio, nelle aree costiere. Cosa accadrebbe se un pozzo o un bacino sotterraneo sulle nostre coste dovesse far abbassare il suolo di San Benedetto del Tronto di 30cm?

Non si sa cosa sia successo ma probabilmente la Montedison (titolare del vecchio pozzo dismesso nel ‘90) utilizzò il sito per reimmettere acqua contaminata. In ultimo c’è la questione del legame tra attività sismica ed estrazione di idrocarburi e reiniezione di acque. Non c’è solo il rischio passivo legato ai terremoti naturali che possono scatenarsi nei pressi di un pozzo o di un oleodotto ma esiste anche il problema della sismicità indotta. Il caso più eclatante è quello di Groningen, in Olanda, dove si è estratto metano per 50 anni e improvvisamente il suolo circostante ha iniziato ad abbassarsi di circa 30cm scatenando terremoti lievi ma molto superficiali che hanno causato 30 miliardi di danni. La subsidenza è un fenomeno che impiega anche decenni ad assestarsi e non riguarda solo l’innesco di terremoti ma anche l’abbassamento di terreno, ad esempio, nelle aree costiere. Cosa accadrebbe se un pozzo o un bacino sotterraneo sulle nostre coste dovesse far abbassare il suolo di San Benedetto del Tronto di 30cm?

Nel momento in cui un’azienda estrae materiale da un determinato territorio, qual è il ritorno economico per le regioni e i comuni interessati?

Le royalty sull’estrazione di idrocarburi in Italia sono tra le più basse al mondo. Queste sono calcolate sul controvalore di quello che viene estratto, ad esempio: un’azienda estrae metano, questo ha valore di mercato di 1€ circa a metro cubo, la società deve versare allo Stato il 10% del valore del prodotto estratto in un anno. Non solo le nostre royalty sono bassissime, mentre in altri Paesi sono al 30-50%, ma noi abbiamo anche una franchigia sul prodotto estratto. Ovvero fino ad certo quantitativo di materiale, che varia a seconda del tipo di idrocarburo e dal luogo di estrazione, le aziende petrolifere non pagano nulla. Prendendo ad esempio il caso Ombrina, gestito da una società inglese, entro le 50.000 tonnellate per concessione hanno l’esenzione totale. Questo vuol dire che noi regaliamo letteralmente metano e petrolio che poi le aziende ci rivendono a prezzo pieno. Ogni anno lo Stato regala circa 80 milioni di euro di materiale per ogni concessione attiva ad aziende che nella maggior parte dei casi sono straniere. Le royalty vengono poi ripartite tra Stato, Regione e Comuni. In Lombardia, ad esempio, dove ci sono 17 concessioni di coltivazione di metano, nel 2014 le royalty totali sono state pari a zero.

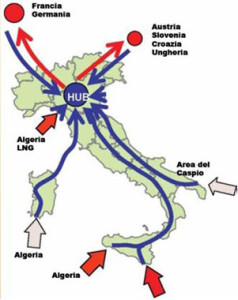

Cosa vuol dire che l’Italia potrebbe diventare un hub energetico per l’Europa?

Secondo me il problema principale è proprio questo. Noi ci stiamo infrastrutturando per essere la riserva e la via attraverso cui far passare il gas per l’Europa. Questo anche per svincolarsi dal gas russo e dall’instabilità politica che ne consegue. Con la costruzione del TAP, l’Italia diventerà importatrice di metano ma non per se stessa, visto anche che in 15 anni, grazie anche alle energie rinnovabili, abbiamo ridotto del 30% il consumo di gas. Il piano di sviluppo di SNAM (la società che gestisce il trasporto di gas in Italia) prevede che entro il 2018 l’Italia dovrà portare da 24 miliardi di metri cubi a 46 il quantitativo di gas esportato. I 20 miliardi in più sono proprio quelli che dovrebbero arrivare attraverso il TAP. Risultato noi diventiamo dei servitori di passaggio, con grandi infrastrutture molto pericolose, in un’area a forte rischio sismico e idrogeologico, ad alta densità di popolazione e di beni storico-artistici. Hanno scelto il Paese più pericoloso per far passare il gas europeo.

Secondo me il problema principale è proprio questo. Noi ci stiamo infrastrutturando per essere la riserva e la via attraverso cui far passare il gas per l’Europa. Questo anche per svincolarsi dal gas russo e dall’instabilità politica che ne consegue. Con la costruzione del TAP, l’Italia diventerà importatrice di metano ma non per se stessa, visto anche che in 15 anni, grazie anche alle energie rinnovabili, abbiamo ridotto del 30% il consumo di gas. Il piano di sviluppo di SNAM (la società che gestisce il trasporto di gas in Italia) prevede che entro il 2018 l’Italia dovrà portare da 24 miliardi di metri cubi a 46 il quantitativo di gas esportato. I 20 miliardi in più sono proprio quelli che dovrebbero arrivare attraverso il TAP. Risultato noi diventiamo dei servitori di passaggio, con grandi infrastrutture molto pericolose, in un’area a forte rischio sismico e idrogeologico, ad alta densità di popolazione e di beni storico-artistici. Hanno scelto il Paese più pericoloso per far passare il gas europeo.